3月5日晚,Nature Communications杂志上线了哈佛大学医学院刘洋彧教授和团队的最新研究论文,我们在3月6日的热心肠日报中曾专门进行了解读:

我们一共提出了7个问题,请刘老师从对新研究的科普解读、方法学、团队分工、相关研究、交叉学科等方面详细介绍了如何从菌群中揪出关键性物种,同时给对这方面研究感兴趣的研究生提出了建议。

刘老师回复问题的篇幅高达6000多字,我们在最后还附上了香港城市大学陈关荣教授对新研究的解读,加上刘老师的简介,本文超过8000字,几乎都是干货,绝对值得你好好看看。

当然,刘老师和团队提出的理论非常高深,为有助于你理解,我们建议你可以先好好看看他在“肠·道”演讲中的科普视频:

答:关于宏观生态系统的人为调控有一个很经典的案例。

大家知道美国的黄石国家公园是世界上最早的国家公园,1872年刚刚成立的时候,大家错误地认为灰狼这样的顶级捕食者会危害其他动物的生存,破坏生态环境,因此有计划地猎杀灰狼来控制其危害。

到1926年的时候,黄石公园里的狼群基本上被消灭。

谁知道,狼群被消灭后,恶果很快涌现。灰狼的主要猎物——麋鹿的数目激增, 导致园区内草场退化,植被破坏。

颤杨、柳树 (特别是其在河边的幼苗)也遭到了麋鹿的过度啃食。河边柳树的消失直接导致靠柳树生存的河狸数量锐减。

没有河狸建水坝蓄水,又进一步造成了水土流失严重,树木干枯,森林荒芜,整个公园的生态系统遭到了非常严重的破坏。

这一系列的连锁反应,在生态学中叫 “营养级联”(trophic cascade) 效应。

直到1995年,黄石公园决定重新引入灰狼。

第一年有14只从加拿大捕捉的灰狼被引进。第二年,又引进了17只。引入灰狼之后,很快麋鹿的数量得到了有效的控制。

树木幼苗也不再被过度啃食,从而逐渐长成森林。森林里鸟儿变多了,河流里也重新出现了河狸的身影。

河狸改善河流,促进更小型水生动植物的生长。整个公园的生态系统得到了有效的改善。

这一简单的营养级联故事广为流传,以至于现在很多人都认为是灰狼拯救了黄石公园。

但是越来越多的生态学家开始质疑引入灰狼本身是否能够控制整个生态系统,毕竟它们已经消失了70年了,它们的消失可能从根本上已经改变了整个生态系统,以至于重新引入它们也无法完全恢复系统昔日的状态。

很多其他因素,例如灰熊的存在、气候变化、甚至人类活动,都可能影响到麋鹿以及树木的生长,从而影响生态环境的恢复。灰狼的引入只是其中一个因素而已。

其实不管是宏观还是微观的复杂生态系统,可能都有成千上万种不同的物种。

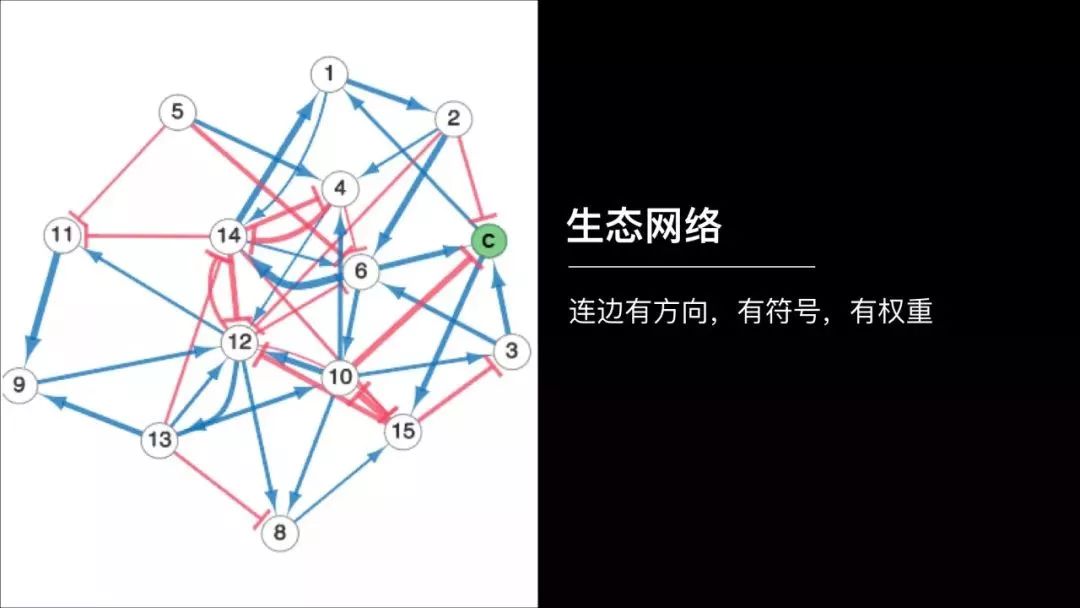

物种之间会相互作用,从而形成一个极其复杂的生态网络。

这里所说的“生态网络”不同于大家文献上常见的基于统计关联建立起来的所谓的“共生网络”。

在共生网络中, 每一个节点代表一个物种, 节点之间的连边代表的是两个物种在不同样本里共同出现的统计显著性。

这种基于统计关联建立起来的共生网络是无向的,即节点之间的连边是没有方向的。

而我们关心的生态网络是有方向的。

Image credit: Yandong Xiao

节点代表物种,节点之间的连边代表物种之间的直接相互作用。

这个连边不仅有符号,有权重,更重要的是它有方向性。

符号代表促进或抑制作用, 权重代表的是这个作用的强弱,方向性表示物种A对物种B有直接的促进(或抑制)作用,但是反过来并不一定。

对菌群来说,促进作用可能是因为细菌A的代谢产物刚好可以直接为细菌B提供营养;抑制作用可能是细菌A直接分泌细菌素杀死细菌B。

面对一个复杂的生态网络,一个很自然的问题就是如何用最小的代价来控制整个系统。

比如,如何找到一个最小的驱动物种(driver species)集合,通过调控这些驱动物种的丰度可以实现对整个生态系统状态的精确控制。

这个研究思路其实来源于我在2011年博后期间发表在《自然》上的一篇关于复杂网络可控性的论文[1]。

当时研究的问题是在一个复杂网络上,一个节点的状态可能受很多其它节点的影响或者控制,那么如何找到一个最小的驱动节点(driver node)集合,通过调控这些驱动节点的状态可以实现对整个系统状态的完全控制呢?

打个比方,一辆汽车有成千上万的零部件,这些零部件相互耦合,构成很复杂的线路图,但是我们开车的时候真正需要控制的零部件其实很少,无非就是方向盘,油门,刹车,离合器。

我们在2011年发表的那篇论文里解决的问题是对于一个满足线性动力学的复杂网络(即一个节点的状态变化率由可以影响它的节点的状态线性叠加决定),如何高效地找到最小驱动节点集合从而实现完全控制。

在这篇文章里,我们解决的问题是对于一个满足非线性种群动力学的复杂生态网络(即一个物种的丰度变化率是可以影响它的物种的丰度的非线性函数 ),如何高效地找到最小驱动物种集合从而实现对整个系统的控制。

两篇文章的共同点都是充分利用系统的网络结构,用图论的方法找到最小驱动节点集合(或最小驱动物种集合)。

答:这得从我们2011年那篇论文说起。在那篇论文里我们用到了现代控制论的一个基本概念——可控性(controllability)。

文章关注的是能否在有限的时间内把整个系统从任意的初态控制到任意的终态。

对于线性动力学系统,可控性有严格的数学判据,比如著名的卡尔曼判据。

但是,一来这些判据并不能帮我们高效地找到最小驱动节点集合,二来这些判据需要所有的系统参数精确已知(这对很多实际网络动力学系统是不现实的)。

为了解决这两个技术难题,我们充分利用了控制论的另一个基本概念——结构可控性 (structural controllability),关注的是一个被控制的线性系统在只知道系统结构(即对应的网络拓扑结构)下如何判断可控性。

结构可控性理论的优越之处在于:

(1)一个线性系统如果是结构可控的,那么它几乎对于所有的系统参数都是严格可控的;

(2)结构可控性有简单而优美的图论判据。

这个图论判据极大地帮助我们设计了一个基于有向图的最大匹配算法,可以分析任意复杂的网络结构,并高效地找到最小的驱动节点集合。

我们证明了通过控制这些驱动节点可以保证整个网络线性动力学系统的结构可控。

我们还用统计物理中的空腔法解析计算了这个最小驱动节点集合的大小和网络拓扑结构的关系。

可惜的是,我们之前研究线性动力学复杂网络系统结构可控性的方法不能生搬硬套到生态系统。

这有两个主要原因:

(1)生态系统的状态通常用各个物种的丰度来表示,而丰度不可能是负数,这就意味着从控制论的角度讨论生态系统的可控性本身没有太大意义;

(2)生态系统的动力学行为一般是非线性的(一个物种的丰度变化率通常是可以直接影响它的物种的丰度的一个非线性函数),而对非线性系统,我们缺乏普适而且严格的可控性判据。

一般来讲,我们也并不期待能把一个非线性系统从任意的初态控制到任意的末态。

为了研究生态系统的控制问题,这篇文章里我们利用了控制论的另一个基本概念——可达性 (accessibility)。

对于最常见的连续时间线性定常系统,可达性和可控性是等价的。

但是对于非线性系统,两者并不等价。

可达性关注的是系统是否可以被从一个初始状态控制到状态空间的一个开放子集,因此可以被认为是弱意义下的可控性。

非线性系统的可达性有严格的数学判据——系统中不能有自主元素(autonomous elements)。

自主元素可以被认为是若干个系统状态变量(例如物种丰度)满足一定的约束条件,从而限定在一个特定的子空间中,完全不受外界控制信号的影响。

但是对于复杂的生态系统(比如微生物群落),很多系统参数(比如物种之间的相互作用强度)并不精确知道。

因此经典的可达性判据无法直接使用。

为了解决这个问题,我们创造性地提出了一个新的概念——结构可达性 (structural accessibility)。

这个概念既可以被认为是线性系统结构可控性在非线性系统的推广,也可以被认为是非线性系统可达性在系统参数不确定情况下的推广。

(1)一个非线性系统如果是结构可达的,那么它几乎对于所有的系统参数都是严格可达的;

(2)结构可达性有简单而优美的图论判据(而且几乎和结构可控性的图论判据一致)。

通过这个图论判据,我们可以分析任意复杂的生态网络结构,并高效找到最小驱动物种集合。

答:大家知道人类微生物组的失调和很多疾病有关联。

其实很多环境微生物组的失调也会导致严重的后果。

对于农作物来讲,破坏其根际微生物组可以降低其抗病性,从而降低整体作物产量。

对海洋微生物组的破坏可以改变碳固存率,从而影响全球气候。

如何恢复已经失调的微生物组到之前的“健康”状态是一个大家都关心的问题,但是这个问题很少有人从控制论的角度去研究。

我们认为复杂微生物群落的精准控制离不开控制论的理论基础,这篇文章就是试图来构建复杂微生物群落的控制理论框架。

除了控制论,我们还利用了种群动力学模型,以及图论中的概念和算法。

未来要实现对复杂微生物群落的精准控制,我们需要更多学科的参与,比如合成生物学。

这个课题2016年初启动。当时是想让在组里做毕业设计的一位数学专业的本科生来做。

这位本科生非常优秀,同时做了很多课题,很快申请到了MIT的博士项目,后来就去MIT深造了。

这个课题只好由组里当时的一位访问博后接手,这位访问博后其实很快也找到了教职,但他一直坚持做这个课题,前后花了三年的时间终于完成。

Yang-Yu Liu (刘洋彧):物理学博士,论文资深通讯作者,负责课题的启动和整体设计,指导数值计算以及结果分析与讨论,文章框架的搭建,文章撰写和修改;

Marco Angulo Tulio:工学博士,文章第一作者兼通讯作者,协组负责课题的设计和文章框架的搭建,负责具体的理论以及数值计算,结果分析与讨论,文章撰写和修改。

Claude Moog:自动控制专业博士,文章第二作者,负责指导理论计算,结果分析与讨论,文章修改。

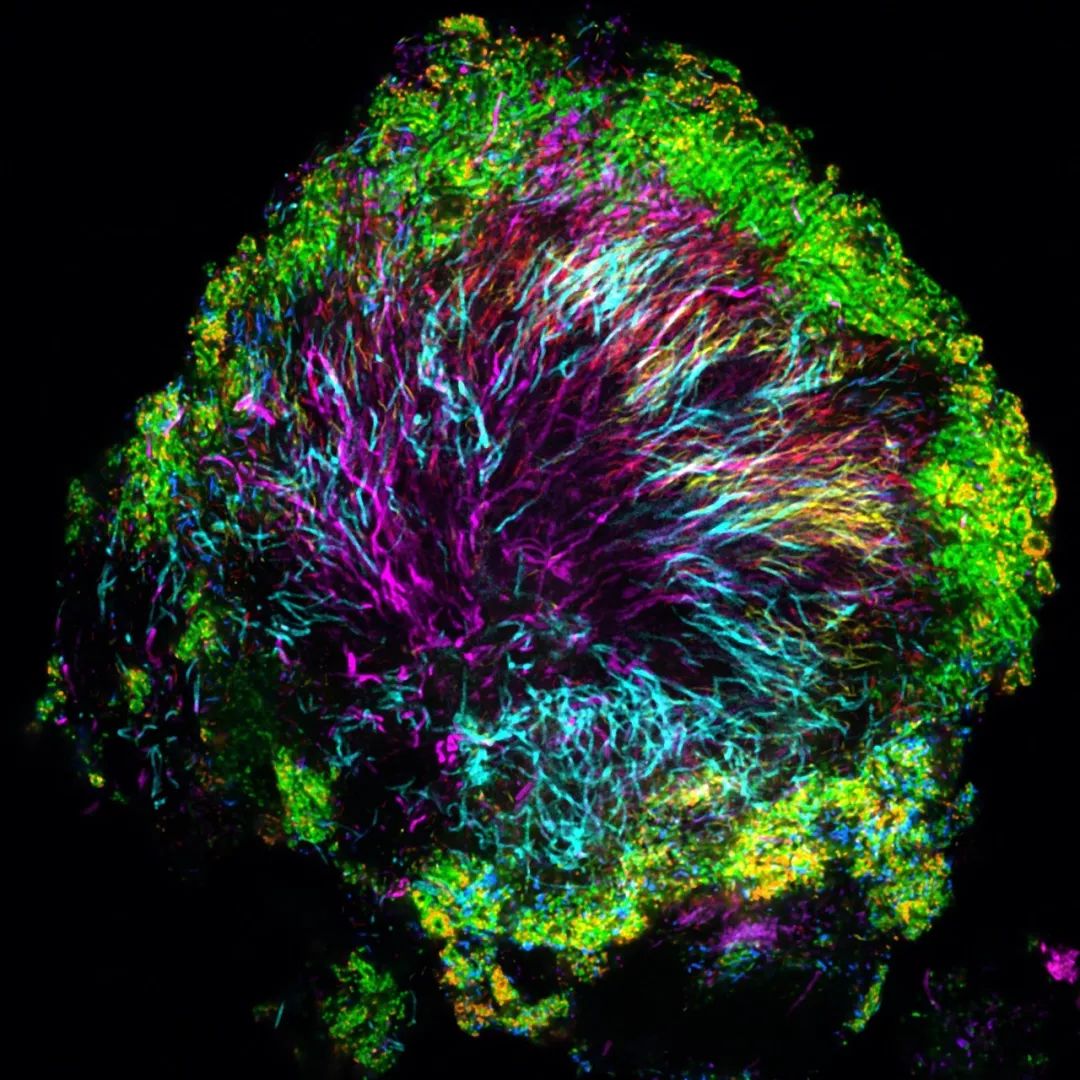

The “hedgehog” consortium in dental plaque. Image credit: Jessica Mark Welch

答:这项研究的生态学意义在于构建了一个严格的理论框架,使得我们可以通过分析生态网络的结构找到最小驱动物种集合,通过调控这些驱动物种的丰度可以实现对整个生态系统状态的精确控制。

如果整个生态系统处于相对枯竭无生机(即严重失调)的状态,只调控最小驱动物种集合理论上可以保证最终实现对整个系统的控制,只是实际上可能需要很大的控制代价(比如需要很长时间或者很强烈的干预)。

这时候适当多调控一些物种可能大大降低控制代价。

所以我们理论上给出的最小驱动物种集合是一个底线,即我们必须调控至少那么多的物种,实际上当然可以调控更多物种以降低控制代价。

在这篇文章中,我们利用了文献上限菌小鼠肠道菌群和海绵核心共生菌群的生态网络对我们的控制理论框架进行了数值演示,实现了从最小驱动物种的识别到控制信号的设计整个流程。

这里选用的限菌小鼠肠道菌群(对无菌小鼠进行若干个人体肠道共生菌的预先定殖,然后感染艰难梭菌孢子)总共含有14个菌种,其中有5个驱动菌种。

海绵(Ircinia oros)核心共生菌群总共含有20个菌种,其中10个是驱动菌种。

这两个菌群的生态网络规模都比较小,便于演示我们的理论结果。

对于更复杂的微生物群落,只要我们知道它的生态网络结构, 理论上我们依然可以找到最小驱动物种集合,进而设计控制信号,实现对整个系统的控制。

可惜到目前为止文献上已有的微生物群落的生态网络数据太少,绝大部分是无方向的共生网络,对我们控制生态系统没有太大帮助。

答:我们认为这个理论工作对于菌群干预相关药物、疗法和产品的研发有一定的指导意义。

首先,我们从理论上证明了,不管是时间上连续地还是间歇地施加控制信号, 需要控制的最小驱动物种集合是一致的。

对于人类肠道菌群来说,间歇控制显然比连续控制要更方便。

所以我们的理论框架等于是为间歇控制(例如在特定时间服用特定的益生菌组合或者针对特定细菌的窄谱抗生素)的潜在效用找到了理论依据。

其次,我们在设计控制策略时发现了一些反直觉的现象。

比如,先把驱动物种的丰度从初态直接调节到期待的末态值有时并不奏效;相反我们得先把他们的丰度调节到和期待值相反的方向,正所谓“将欲取之,必先予之”。

这种迂回的控制策略可能对于如何设计合理的菌群干预有所启发。

我们强调要把现在这个控制理论框架转化到应用还有很长一段路要走。

第一,我们需要知道微生物群落的生态网络结构。这个要求对于很多实际系统(比如人类肠道菌群)本身就是个尚未解决的难题。

我们不是没有推断生态网络结构的方法,而是没有合适的数据,通常我们需要分析时序的绝对丰度数据来重构生态网络。

对人类肠道菌群来说,我们现在能采集到的时序的相对丰度数据满足不了我们要精确重构网络的要求。

我们最近发表了两篇文章系统地阐述了这个问题的难点所在[2,3]。

简单说来,用时序数据重构网络要求数据的信息量或者时序性足够强 [2]。

可是,在不做任何高强度高频率的人为干预情况下(比如饮食结构的剧烈变化,大量服用抗生素等),健康成年人的肠道菌群其实是相当稳定的。

这也就意味着我们即便收集了一个健康成年人一年的粪便样本,每天采集一次,我们得到的数据信息量也是不够的。

在这种情况下,我们其实可以重构出无数个网络,对应同样的时序数据,这时我们说这个系统不可辨识的 [3]。

我们2017年在《自然 ∙ 通讯》上发表了一篇文章,提出了一个全新的方法,从横断面数据出发,可以在不引入任何形式的人为干预情况下来重构复杂微生物群落的生态网络[4]。

这个方法虽然听上去很好,但是它也有很多局限,比如它需要大样本数。

我们估算了一下:如果说人类肠道菌群中有1000种细菌的话,我们需要大约5000个左右的样本,而且这些样本必须来自不同的健康个体,对应的是一个相对稳定的肠道菌群,而且必须测量得到绝对丰度,这样才能重构出在物种水平上的生态网络。

但愿在不远的将来,我们能实现这个目标。

第二,虽然我们严格证明了连续控制和间歇控制是同等有效的,但是间歇控制有时需要施加窄谱抗生素精确调控特定细菌的丰度,而设计针对特定细菌的窄谱抗生素本身依然是个技术难题。

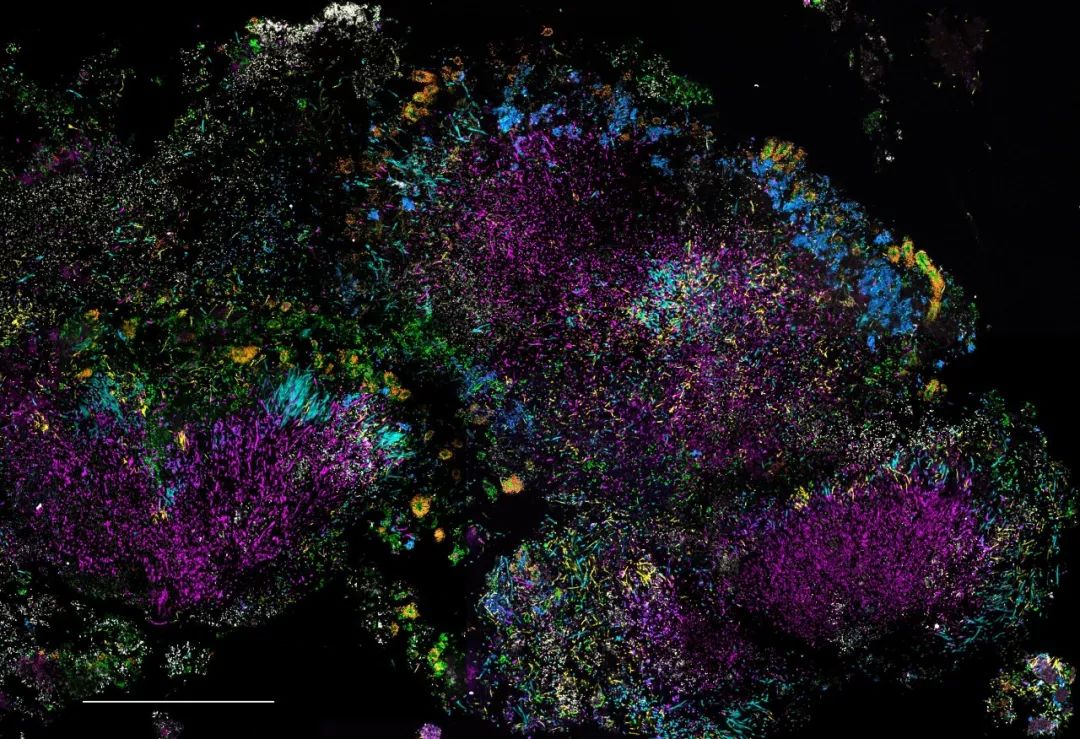

Image credit: Jessica Mark Welch et al., PNAS.1522149113

答:我们现在这个控制理论框架还有很多局限。

第一,虽然我们利用文献上已经发表的限菌小鼠肠道菌群和海绵核心共生菌群的生态网络进行了数值演示,毕竟这还只是“纸上谈兵”,离实际应用到人类肠道菌群还有很长一段距离。

在这一点上,我们特别希望能和国内做大规模队列研究的团队合作,能重构出在物种水平上的人类肠道菌群生态网络,并分析其中的最小驱动物种集合。

第二,我们的理论是基于整个系统的“结构可达性”,这个要求可能对于实际的应用并不是必须的。

比如,我们可能只关心如何调节厚壁菌门拟杆菌门的比例(Firmicutes/Bacteroidetes ratio),并不需要对整个系统状态的精确控制。

这时候如何找到最小驱动物种集合并设计控制信号都是值得解决的问题。

我们特别希望能和国内做合成生物学的团队合作,在小规模人工合成功能菌群的生态网络推断和状态控制上做出实验结果和理论预测相结合的工作。

Credit: ©iStock.com

答:如果一个研究生对于微生物组的理论研究感兴趣,可以先从熟悉生态学里面的经典种群动力学模型出发,学会用模型生成数据;

再从生态学的角度分析真实的微生物组数据,并比较真实数据和模型生成数据的差别,这些差别往往会给我们很多启发。

模型的不足之处通常是由于真实系统的复杂性(比如空间结构,随机效应等)没有被充分考虑,这些不足之处都是生态理论研究的新的出发点。

我个人的学术经历有很多的偶然因素,因此并没有什么代表性。

我并不是从研究生开始就决定从事微生物组的理论研究的,我从本科到硕士到博士念的都是物理。

本科和硕士读的是低温专业,研究第二类超导体的磁通动力学;博士读的是统计物理,研究无序磁性系统的相变。

博后期间研究复杂网络系统的控制问题。

6年前(也就是2013年)正式建立自己的实验室的时候,才开始微生物组的理论研究。

当时觉得这个领域很有意思,而且充满了机遇和挑战。

我们发表的第一篇论文是关于肠型(enterotype)现象的理论生态学解释[5],第二篇是关于人类微生物组动力学的普适性问题[6],第三篇是关于复杂微生物群落的生态网络重构[4]。

我们最近的工作是对于人类微生物组的功能冗余性的量化,并对其起因给出了数学解释[7]。

这些理论问题在我看来都是微生物组研究的一些基本问题。

但是在这个崇尚大数据和生信统计分析的时代,这些问题或者这种研究问题的角度并没有受到应有的重视。

原因主要有两个方面:

第一,提出这些问题本身需要一些其它学科(比如统计物理学)的科研训练。

比如我们研究的人类微生物组动力学的普适性问题,这个普适性(universality)本身就是统计物理学的一个核心概念。

第二,解决这些问题通常并不能对菌群疗法有直接的帮助,当然也很难直接转化为临床上的应用,因此这样的研究通常会被认为是不接地气。

其实,微生物组的理论生态学研究并不是完全地脱离实际,它还是帮我们解开了很多迷惑。

比如我们发现人类肠道微生物组动力学高度普适(即物种间相互作用或者说生态网络并不强烈依赖于宿主),这为普适的微生态疗法打下了坚实的基础[6]。

我们还发现通过量化肠道菌群的功能冗余性,不仅可以解释为什么健康成年人的肠道菌群有极强的韧性,还有可能被用来预测粪菌移植甚至其它微生态疗法的疗效[7]。

我们非常希望将来能有更多的团队从事微生物组生态理论方面的研究,毕竟微生物组或者微生物群落是一个非常复杂的生态系统。

没有生态理论的支撑,这个学科的发展是不完备的,我们很容易会陷入数据的汪洋大海,或者满足于统计关联分析,而对于这个生态系统的一些根本问题视而不见。

(专访内容结束,请继续阅读陈关荣教授的解读)

除了对刘洋彧老师的专访,我们还邀请到了香港城市大学的陈关荣教授对文章发表看法。

陈老师是控制理论界德高望重的前辈,获得过很多荣誉,比如欧洲科学院院士,发展中国家科学院院士,IEEE终身会士,欧拉金质奖章,何梁何利奖等。

微生物在生态环境中通过组成形形色色的群落而发挥各种各样的作用。

在这些微生物群落对生态系统起破坏作用时,对它们的引导和控制成为十分重要的任务。

本文对这个非常有意义的科学问题作了一项完整的研究。

从控制论的角度来看,这项工作面临着至少两个技术上的挑战:

首先,有效的控制方法或手段应该是实施于尽可能少的微生物个体之上,但对于一个给定的微生物群落,这最小被控个体的数目是多少、对哪些个体施加控制呢?

其次,对于特定的对象,名目繁多的控制策略中哪一种是最为有效的呢?

本文回答了这两个关键技术问题。

从控制论的基本思想和技术设计方面来说,本文通讯作者之一的刘洋彧博士和他的团队早在2011年便在《自然》杂志上发文,研究了线性复杂网络的“结构能控性”问题,利用图论中的极大匹配概念给出了一个决定最少控制节点数目的标准并且提供了一个寻找这些节点的方法。

现在面临的第一个困难是,生态系统里微生物群落的数学描述并不是线性的,而是一个特定的非线性广义Lotka–Volterra模型。

本文对这类系统引进了“结构可达性”的概念,作为对线性系统“结构能控性”的推广,并且建议使用一种脉冲类型的模型预测控制策略。

基于这个新概念和控制方法,本文类似地给出了一个决定最少控制节点数目的标准并且提供了一个寻找这些节点的方法。

其中一个有趣的发现是,这里排除不可控“自治元素”(autonomous element)的新条件和以前线性网络中排除“不可控节点”的条件在图论表述上是完全一样的,只是这里不容许“自环”(self-loop)的存在而在线性网络的情况下自环可以作为一个控制器来使用。

从具体工程技术实践方面来说,本文讨论了上述理论新成果在生物医学上的一个应用,并用小鼠肠道微生物群落的实际数据进行了验证。

参考文献

[1] Liu Y-Y, Slotine J-J, Barabási A-L. Controllability of complex networks. Nature 2011;473:167–173.

[2] Cao H-T, Gibson T, Bashan A, Liu Y-Y. Pitfalls in Inferring Human Microbial Dynamics from Temporal Metagenomics Data. BioEssays 2017;39(2):1600188.

[3] Angulo MT, Moreno JA, Barabási A-L, Liu Y-Y. Fundamental limitations of network reconstruction from temporal data. Journal of the Royal Society Interface 2017;14(127):20160966.

[4]Xiao Y, Angulo MT, Friedman J, Waldor MK, Weiss ST, Liu Y-Y. Mapping the ecological networks of microbial communities. Nature Communications 2017;8:2042.

[5] Gibson TE, Bashan A, Cao H-T, Weiss ST, Liu Y-Y. On the Origins and Control of Community Types in the Human Microbiome. PLOS Computational Biology 2016;12(2):e1004688.

[6]Bashan A, Gibson TE, Friedman J, Carey VJ, Weiss ST, Hohmann EL, Liu Y-Y. Universality of Human Microbial Dynamics. Nature 2016;534:259-262.

[7]Tian L, Wu A-K, Friedman J, Waldor MK, Weiss ST, Liu Y-Y. Deciphering Functional Redundancy in the Human Microbiome. bioRxiv 176313

欲了解更多信息,请访问实验室主页:http://scholar.harvard.edu/yyl/