编者按:

今年 5 月 28~30 日,2021中国肠道大会成功举办,中国肠道产业大会也同期隆重召开。来自先锋肠企的企业家和企业代表的 80 余个产业演讲,为参会者奉上了一道丰盛的肠道产业大餐。

今天我们特别整理发布华大基因 CEO 尹烨博士的题为《只愿菌心似我心:关于菌群的 N 个思考》的现场演讲视频和图文实录,以飨读者。

菌群对我们的影响有多大?人菌怎样和谐共生?测序能让我们对菌群的理解深入到何种程度?菌群研究可能衍生出哪些“颠覆性”的应用和技术?相信你会在尹总风趣的演讲中找到线索和答案。

我知道你们是来听我讲段子的,所以其实一直在想,今天要来讲什么?

我们不仅仅是有一个受精卵的血脉,我们也会有一个菌脉,我们也可能还有一个文脉,所以我就篡改了先贤的诗句:只愿“菌”心似我心——关于菌群的N个思考。

问大家几个问题:如果我们活 80 岁的话,我们会呼吸多少次?8 亿次。

如果我们活 80 岁的话,没有心跳过缓或过激,我们会心跳多少次?30 亿次。

我们基因组有多少个碱基?30 亿对。

我们全部的细胞约有多少个?30 万亿个左右。

我们全部的肠道菌群有多少个?再乘个 3,100 万亿个。它们差不多有人类 150 倍的基因组。

所以在座的各位,我们从来就不是一个人在这开会,这其实是一个人菌共栖共生的大会。

所以我就说,不管是新冠疫情,还是在过去人类遇到的每一个瘟疫,人类的发展史,就是一部我们跟微生物相爱相杀的发展史。

细菌、病毒这些微生物,从 34 亿年前来到了这个世界上,它们就再没有走。它们见证着我们是怎么样地从简单到复杂、从水生到陆生、从低等到高等、从无性到有性,最终构筑了今天这个万千的世界。

这是我们以前做得比较多的东西:父精母血的受精卵,我称之为血脉。

中间的这个,我们一起研究的是菌脉,因为我们知道非常多的菌,不仅仅在肠道,它本身是可遗传的。

还有我现在讲的语言,你们能听懂,因为我讲的是中国话,我们还有一条脉叫做文脉。

我们今天一个社会属性的人,是一个由血脉、菌脉和文脉三脉合一的产物,它是世世代代向下传递的。

我今天上台,到底是我上来了,还是我的肠道菌群怂恿我上来了?细菌在这个过程中,到底对我的大脑和意识有没有帮助?

我们越来越知道,其实我们今天讨论的脑-肠轴、肠道菌群的代谢物,不管是短链脂肪酸,还是 5-羟色胺这些神经递质,它们都通过一些信号分子的实体通路加上迷走神经,和人的大脑进行着互换——即信息的交流和连接。

我们说了大约有上百亿个肠道菌,我们也有差不多 860 亿个神经元,它们之间是怎么样交互的?

至少在今天,越来越多的实证,包括我们的脑科学和神经生物学,都已经开始看到了,其实我们人体肠道的微生物组,在一定程度上讲是可以影响人类大脑的。

所以有的时候不高兴,千万别对自己的家人发火,要骂就骂自己肚子里的细菌不争气。我们转变一下发火对象,不要老去逼孩子念书,骂一下自己的细菌为什么老让自己发火,我相信我们会活在一个更好的、和谐的世界里。

这是大家经常听到的一句话:“我是我的食物”。我们今天讨论的这些菌群的口味,不是妈妈的味道。我们更多地知道了,如果一个经过顺产的婴儿,12 个月以后,他的肠道菌群,就和妈妈趋于一致。实际上我们每生一个人,我们可能就养了一肚子菌。

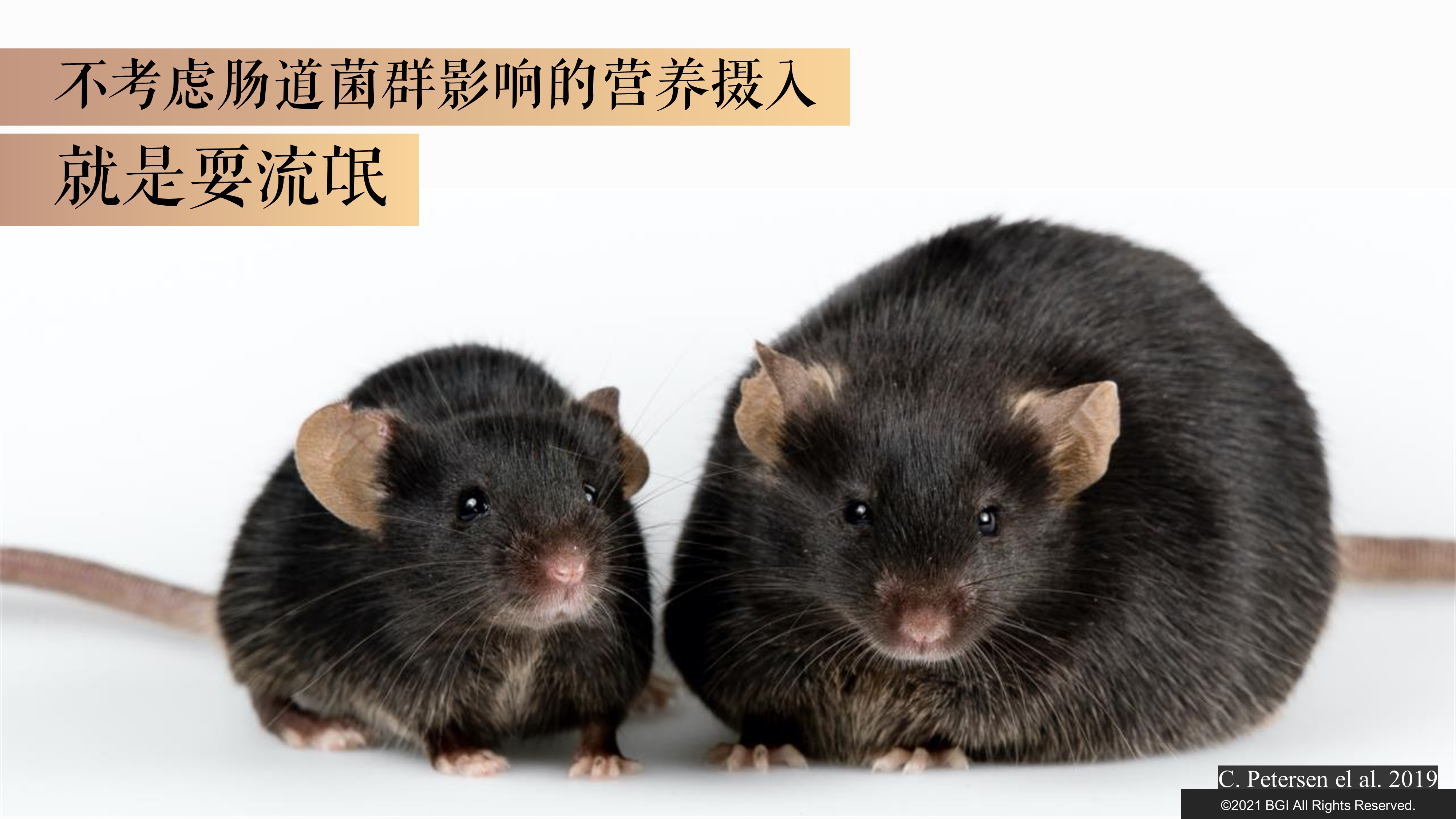

我几年前考了公共营养师,后来发现这里面讲的很多内容不对。一个关键的要素是,当不考虑肠道菌群影响的时候,我们就讨论你能吸收多少糖、多少脂肪、宏量、微量的营养素,这本身是耍流氓。

这是一对克隆的老鼠,什么都没变,对调了菌群,几个月以后,瘦老鼠变胖,胖老鼠变瘦。这个段子讲了很多年。所以,有的时候要减肥,恐怕我们要先从我们的菌群下手。

这是一对同卵的双胞胎,同卵双胞胎的遗传背景都是一样的,仅仅因为肠道菌群不同,造成她们之间的一些有害菌的分布不同,两个人的体重就迥异了。所以从这个意义上讲,我们的菌群在很大程度上也决定了我们非常多的健康状态。

不同的菌群对应了不同类型的食物。你每天吃素,你每天吃肉,你每天吃海鲜,就自然给你的菌群供应了不同的培养基。所以如果哪天你给它断培养基了,这些菌可能就会生存不好。

所以我们现在也经常开玩笑,有没有山珍菌群,有没有海味菌群?吃红肉导致的血尿酸高,和吃海鲜导致的血尿酸高,它的肠道菌群调节剂是不是一样的?还真的就不一样。

那么我们再看一个宏观的,在沙漠当中找到的菌群,和在雨林当中找到的生态菌群,它们一样吗?它们也不一样。

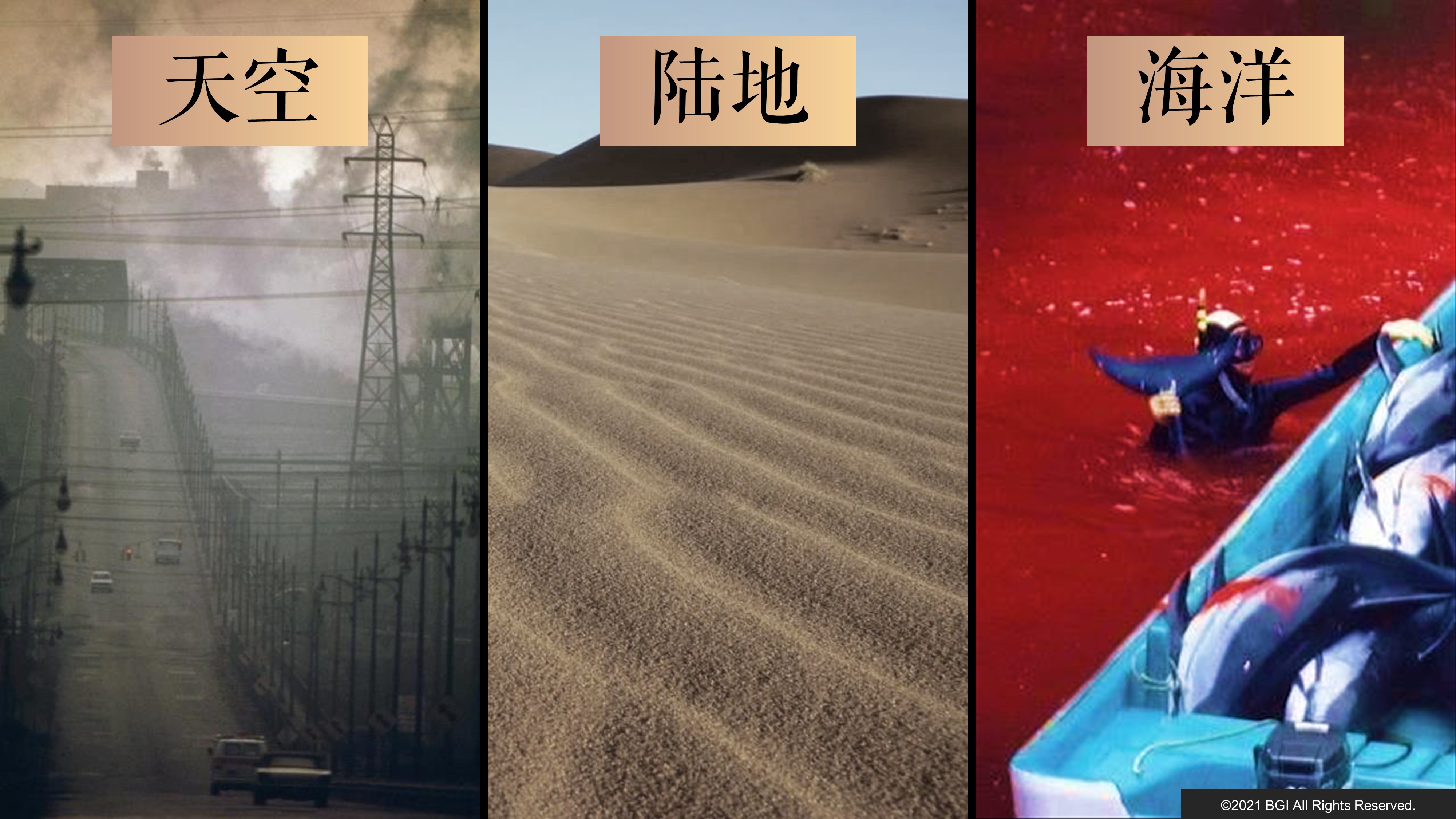

但是我们都能看见的是人类的痕迹,某种程度上讲,天空、陆地、海洋,我们都在搞破坏。

如果地球是一个肠道,我们人类是什么?我们人类大部分差不多都是有害菌,起码是条件致病菌,比如说我们制造了大量的塑料,把它扔到了环境当中。

虽然去年新冠疫情让人类很不爽,但是这让我们的生态在逐步地恢复,这是自然界给我们的一个警醒,也是给我们一个教训:地球不能只有人类,人类也不能没有菌群,我们应该以和谐共生的方式一直向下传递。

我们来聊一下:人菌第一次共生,发生在什么时候?其实这是一个很根本的问题,我们为什么要共生?

共生可能无处不在。这几天月亮刚刚有月食,其实月亮和地球之间就是一个共生的状态,本身就是一起的,但是彼此之间又被引力相互吸引,这个关系就有点像我们的肠道,感觉是一样的。

如果说最成功、最普遍的一次共生,最早被驯化的细菌或者说类细菌物,就是我们的线粒体,它已经共生到了我们人体,乃至很多高等动物进行呼吸作用的每一个细胞内。我们预测是 15~20 亿年前,这个过程可能就已经发生了。

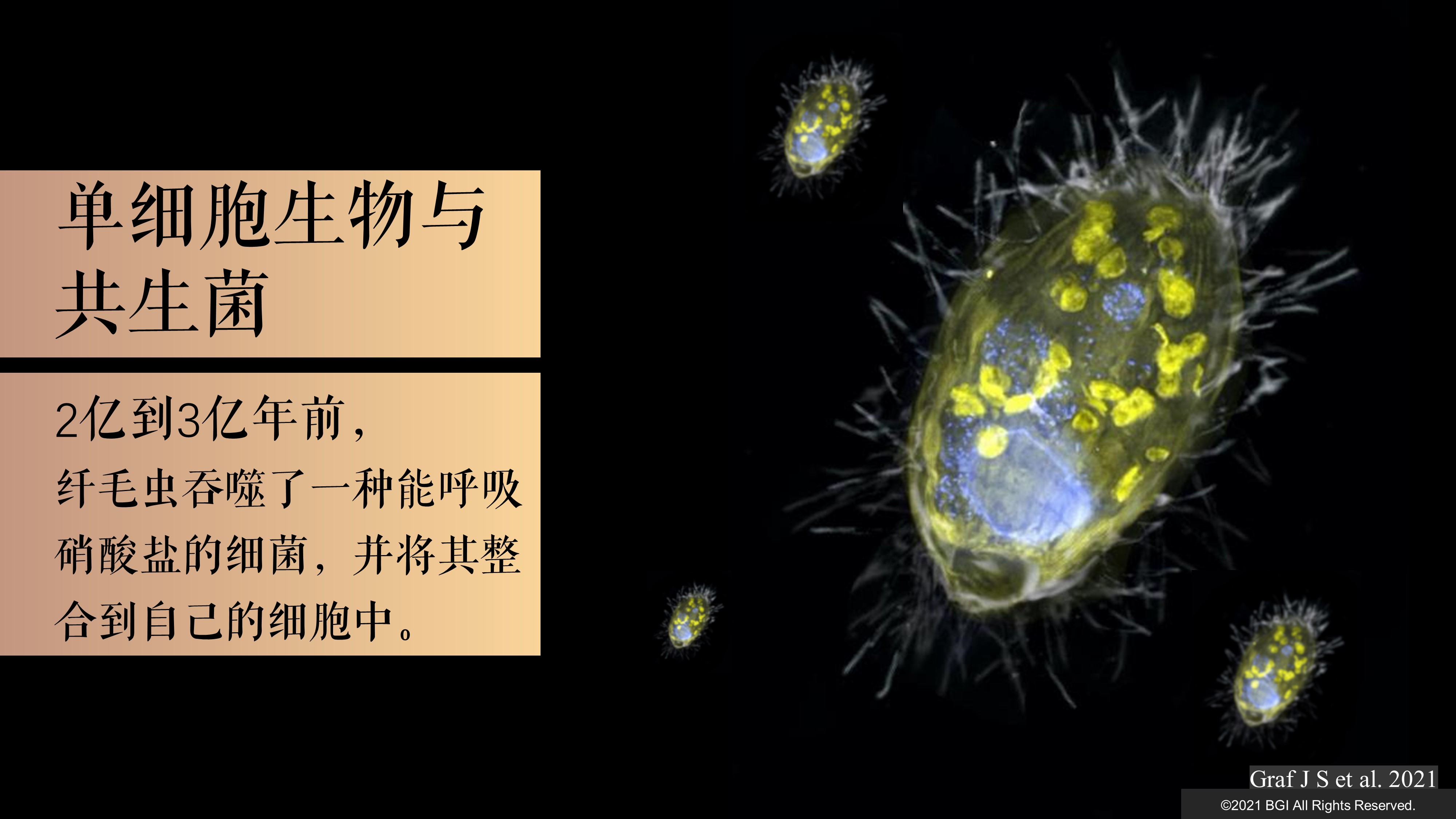

那么我们今天因为基因测序已经很普及了,我们看到非常多的单细胞生物和共生菌之间的关系。

比如说 2~3 亿年前,有一种纤毛虫,它直接吞噬了一种可以帮助它、能够呼吸硝酸盐的细菌,并且把它整合到自己的细胞当中去,直接从外面加了一个发动机,就放到自己的身上了。这个过程中,我们看见的是一种“化能自养”的共生。

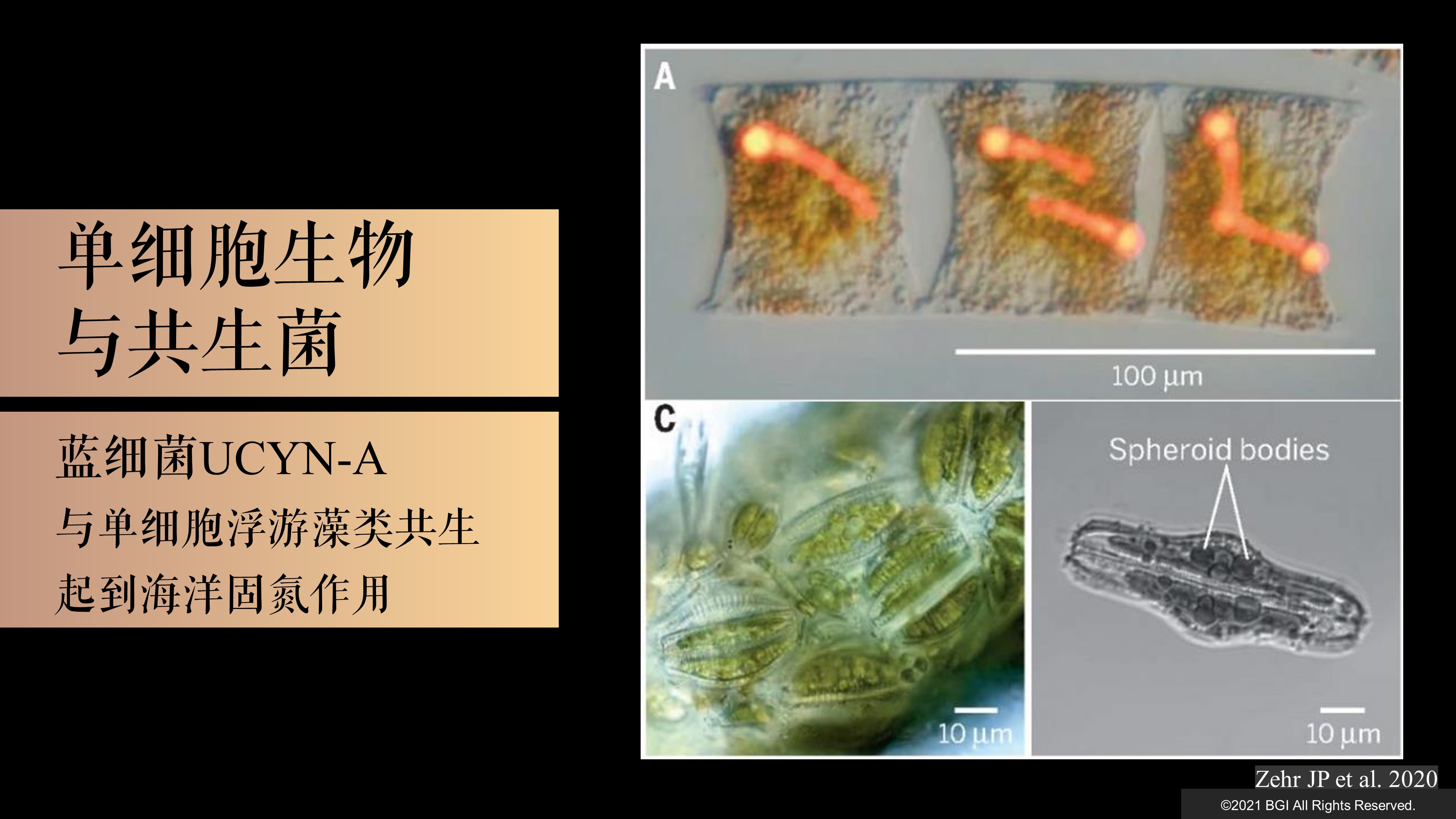

同样,“光能自养”我们也找到了更多的证据。这是蓝细菌和单细胞浮游藻类,它们合在一起帮助完成海洋固氮的作用,自己也得到了充分的养分,在这个过程中它们为什么要共生呢?

我们有时候开玩笑,去年在大家没有口罩的时候,五菱汽车的广告我记得很清楚:人民需要什么,我们就制造什么。

共生——你缺什么,我就帮你做什么。如果我能够通过共生,提高我自身的营养代谢效率,提高我自身的繁殖率,为什么不用共生的方式向下推进呢?

所以今天我们看到,不管是基因组、代谢组、合成生物学,其实我们都在朝着一个生态的角度去研究,而不再只是研究具体的一个种类。

在这个过程中,我们就会产生下一个问题:到底男女之间的菌群一不一样?菌群和衰老有没有关系?菌群是什么时候在人体的肠道内定植的?

首先,分享一个华大基因参与的原创研究。青年的女性要比青年的男性,具有更高的菌群多样性。也就是说,她富集了多种代谢保护菌,这也提示为什么到女性绝经以前,相对来讲罹患代谢综合征的比例,比男性的要低。

第二个讲出来,在座的很多青年男生也许会不高兴,但是我们看到的结果是,我们现在的雄激素水平,在年老的男子当中更高,原因是他们当中的有益菌多样性更高,比如说他们产丁酸菌的丰度更高,而且经济越发达,我们就会发现男性的雄激素水平越低。

所以这几十年的问题,我们看见了一个宏观的现象是——兄弟们,我们正在娘化。一定程度上我们可以看到,我们现在这几年对于标准男性的审美都变了。

人以“菌”分,与生俱来?

我们争了很久,婴儿的胎便菌群,到底是在子宫内产生的,还是在经产道生殖以后产生的?最近一篇文章告诉我们,大概率在生理的条件下,子宫是无菌的状态,少部分在之前认为有菌的证据,现在看起来可能是因为污染。

当然在这个过程中,我们也知道,在新生儿当中,有非常多的一些免疫细胞一直在压制婴儿肠道菌群的免疫性。为什么?因为它要让婴儿长出一肚子好菌,从这个意义上讲,前半年婴儿的免疫力相对低下,并不一定是坏事。

我们以前都知道,母乳是喂孩子的,后来发现母乳当中有一些非常短链的、寡的营养物质,其实人是不吸收的,谁吸收啊?我们肠道菌群吸收。所以母乳也能定向诱导有利于根植在我们肠道当中的骨干益生菌。

换句话讲,其实如果在两岁以前,没有特别严重的问题,我一般是极力反对大家使用抗生素的,这相当于在孩子稚嫩的肠道菌群上,扔了一颗原子弹。它可能带来的结果是,这个孩子以后好多年,肠道菌群都不能达到正常的多样性状态。也就是说,我们要给菌群和人类一个适应的时间。

那么人体内到底有没有无菌的地方?这也是科学家做了好多年的一个研究,最后的答案是,这是个相对概念。

在绝大部分的生理条件下,其实很多目前我们看到的内环境,它的菌的含量是非常非常低的,或者是检测不到的。但是在病理条件下,比如说炎症,特别是肿瘤,我们就会发现这种炎症、有害菌和外环境就会在一起。所以这个问题其实是会随着你身体的机能变化而改变的。

再下一个问题,不同的菌群,决定了目前非常多的不同的治疗效果。

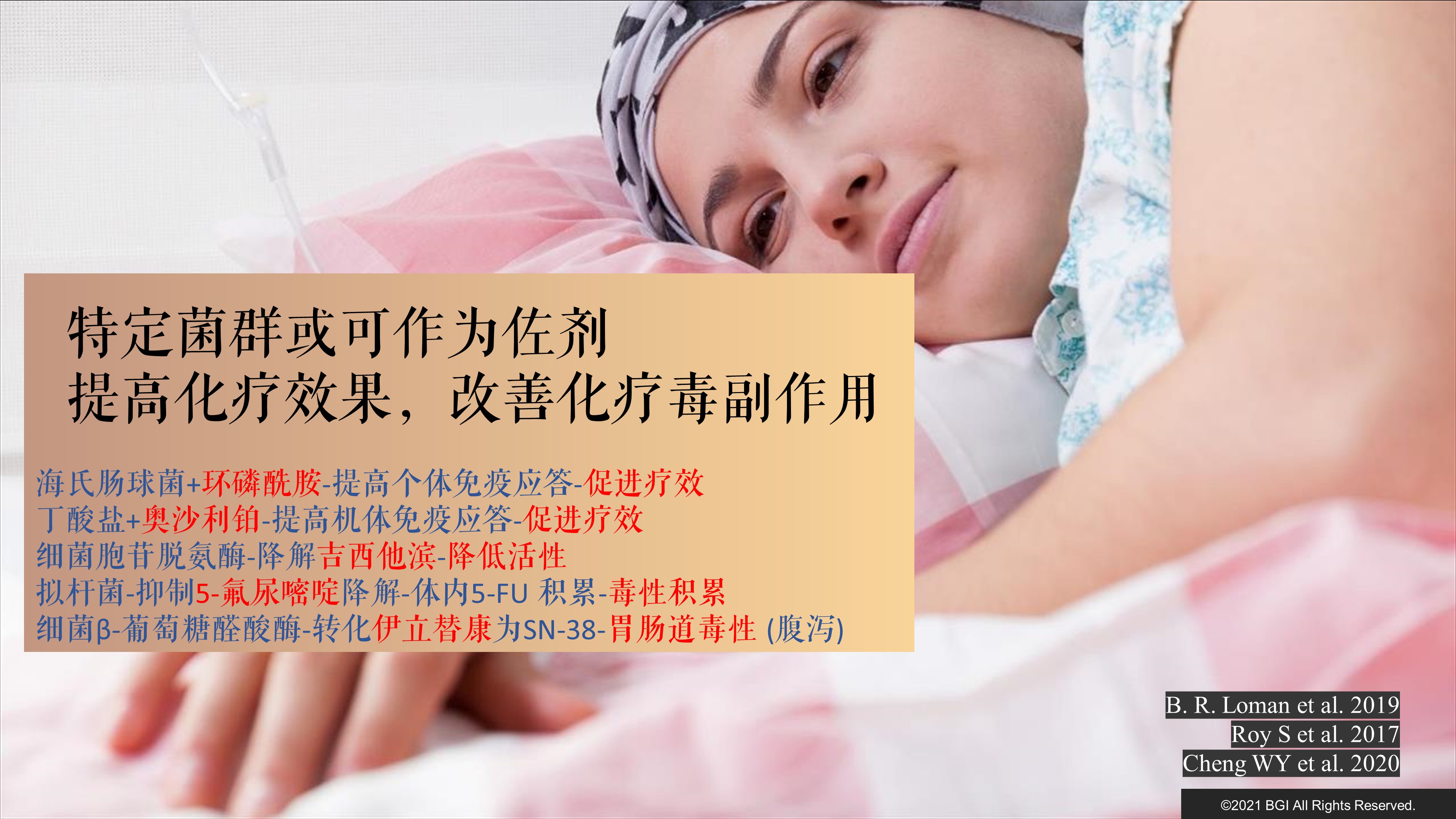

我相信大家可能或多或少都看了很多篇文献,那比如说化疗,特定菌群确实可以成为一种佐剂,就相当于我们打疫苗会加强,可以提高化疗的效果,同时也能降低化疗的副作用。

但如果菌群不合适的话,一部分菌群甚至直接会帮你干掉化疗药物,也就是说,可以让你的化疗无效。我们所有吃下去的这一些你自以为可以在你细胞内表达的物质,别忘了还要过菌群这一关。

除了化疗,免疫治疗也同样。这是这几年大热的疗法,我们现在做 PD-1(程序性死亡受体 1)的研究,我们后来发现有非常多的免疫治疗,仅仅只在 20~30%的患者内是有效的,好多的过程中没有效,再进一步发现患者的菌群是不一样的。

如果可以有效地改善一部分人的菌群,就可以极大地去提升比如说 PD-1 或 CTLA4(细胞毒性 T 淋巴细胞相关抗原 4)治疗的效果。这也意味着我们在今后肿瘤的内科治疗上,我们怎么考虑肠内的营养支持和精准的菌群支持,可能是以后一个非常重要的方向。

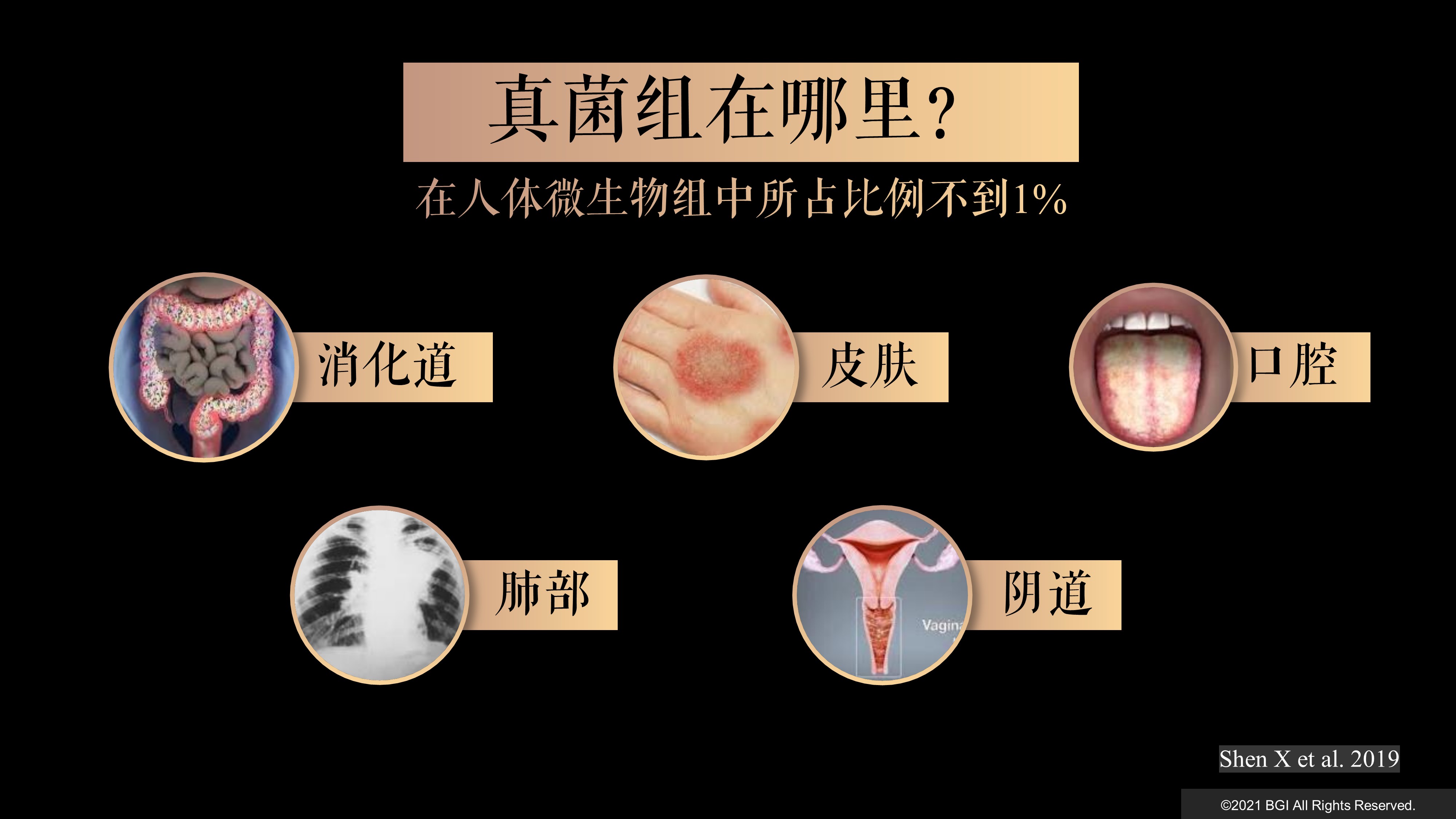

再下来我们来聊一下,光说细菌,行吗?其实我们说的微生物,至少包括细菌、真菌、放线菌、衣原体、支原体、立克次氏体,还有病毒。我们今天讨论的更多的是细菌,但别忘了,我们其实还有共生的病毒,还有共生的真菌。

这就是真菌组,这是我们现在看见的另一个热点。我们发现,在消化道、皮肤、口腔、肺部、产道当中,其实都有我们的真菌,虽然它整体占的比例不足 1%,但依然在里面起一个很重要的作用。

病毒组就更多了,比如说我们最近争论的一个问题是,新冠病毒会不会流感化,也就是说以后长期跟人一起走。

你们知道的病毒,其实都是混得不太好的病毒。比如说埃博拉病毒,特别厉害,但是传染不了几个人就被识别了,然后人也不在了,病毒也不在了,这个病毒的“智商”很低。

最厉害的是什么?就是在人体中一直存在的病毒。你生一代,它就跟着你生一代,比如流感病毒,传染率很高,致死率很低。

冠状病毒有 7 种,我们没有发现 2002 年的 SARS、2012 年的 MERS 和 2019 年的新冠病毒以前,其他 4 种冠状病毒都已经在我们人体的鼻腔贮存了几十年了,它们仅仅能引起普通感冒,它们才是最聪明的病毒。

所以以后我们怎么去理解病毒组、理解细菌组、理解真菌组,构建一个多层次的微生物态?这可能是一个需要我们把体内不同的生态再来细分的研究方向。

下一个问题:从产业的角度预测一下,如果有一天假如说测序免费了,我们对菌群的理解会到什么程度?

比如说我们可以想象,在我们没有运动手环、没有三轴陀螺仪之前,你根本不知道一天走多少步,而今天你们都知道,因为我们把数据从被动变成了主动,从主动变成了自动。

这个测序成本的下降,实际上是可以让我们获得更多以前我们不知道的生态群落和群体。它的技术正在普及,成本正在快速地下降,所以我们现在讨论比如说是不是以后能对细菌进行绝对定量,不仅仅看信息,也看它的群落分布和能量值。

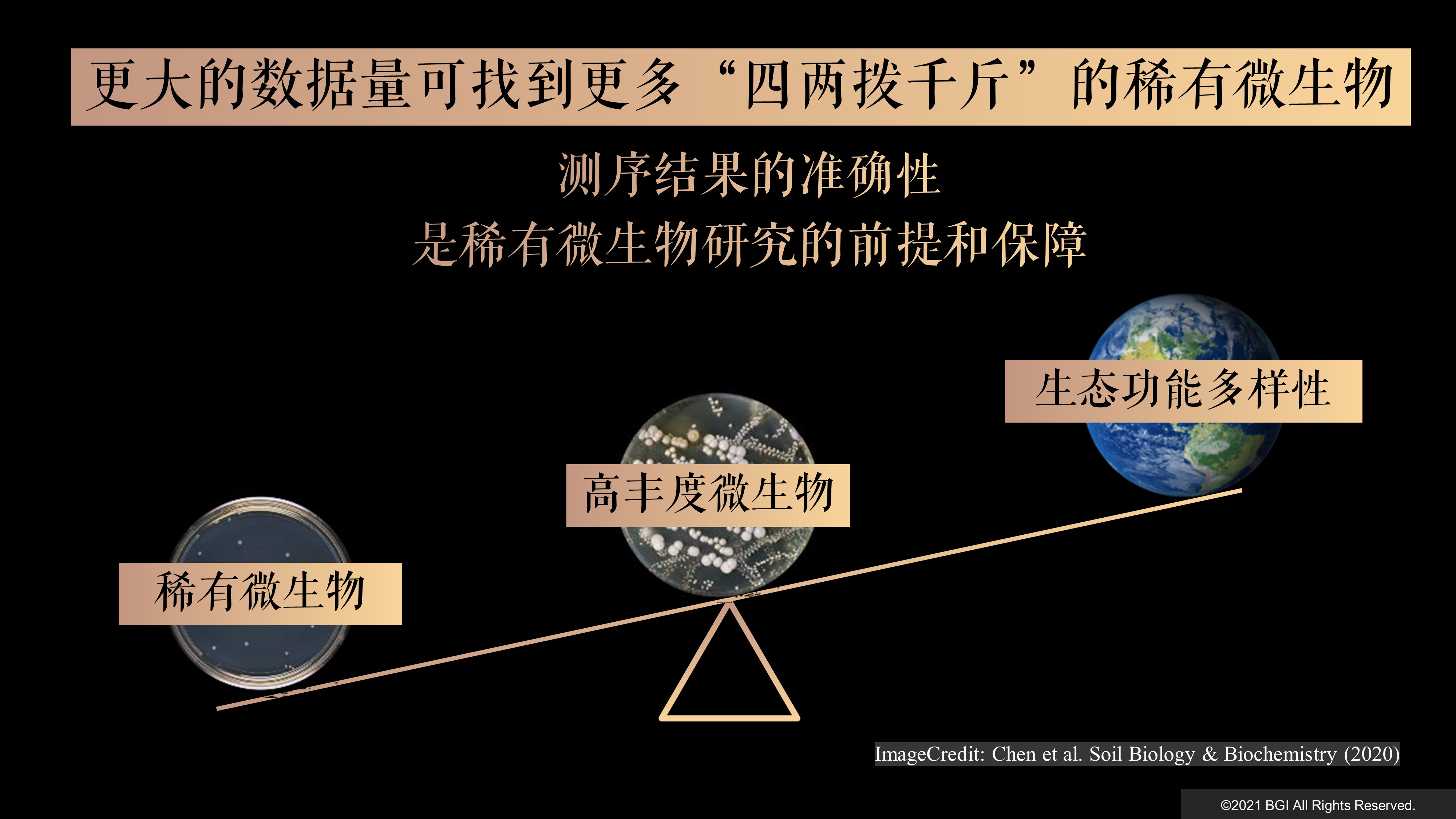

更大的数据量,可以帮助我们找到非常多的“四两拨千斤”的稀有微生物。

保守估计,这个地球上的细菌不会少于 1000 万种,但我们现在知道的不足几十万种,我们今天能做膳食补充剂的益生菌,不过几十种。

但是我们发现,即使是这几十种当中,依然有非常关键的稀有微生物,这一个骨干菌群,就相当于我们做免疫研究、相当于我们做罕见病研究当中的这种低频突变,实际上它对维持整个骨干菌群起着一个关键的作用。我们测序量测的深度越深,我们可能看到的这样的细菌几率就越大。

我稍微做一下广告。这个测序仪是华大大概在一年多前已经发布了的,只有打印机大小,基本上 12 个小时就能完成从样本到数据整合的全部过程。

我觉得以后这种只要小几十万的测序仪,会普及到非常多的小实验室和高校当中,来帮助大家去理解今天的菌群研究。

而它特有的滚环扩增技术,在我们测 16S 的技术当中,可以极大地减少由于标签跳跃带来的交叉污染。

我相信,如果可以把测序仪铺得铺天盖地,让大家也都用得起,再用上高保真的建库技术,我们可能会对这个地球上的各种菌群理解得更加透彻。

这是最近找我谈的最多的,想做一个智能马桶。听着有点恶心,不过不用你去测序了,总比让你自己再取一个大便简单吧。

如果我们可以实时地去检测,比如说从粪便的潜血、从甲基化的标志物,到我们的菌群的标志物,我们是不是有可能通过全消化道,来监测自己的一个状态?这可能也是未来我们把智能、物联和菌群合在一起的好方向。

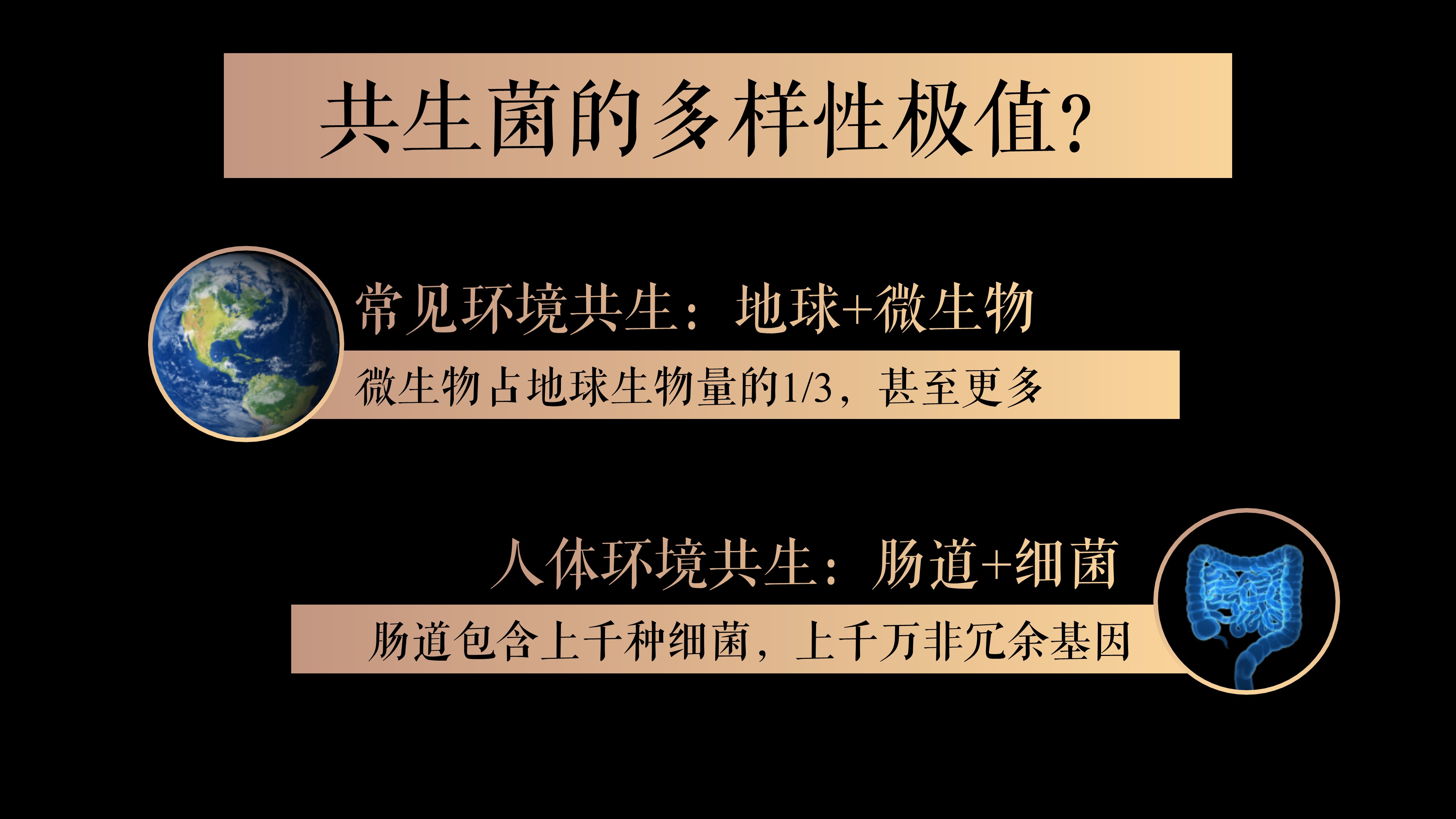

我们继续看,这是我经常问自己的一个问题,到底一个人的肠道菌群里面,可以容纳多少个菌,它的基因组复杂度有没有上限?这其实是一个数学问题。

我们今天看到的微生物,至少占地球总生物量的 1/3。别觉得它小,它无处不在。海洋当中病毒总量,是蓝鲸总重量的上万亿倍。我们一个人的肠道加上细菌,实际上是一个共生状态,它里面会有 1000 多种细菌,虽然每个人的分布不同。

从这个意义上讲,我不得不说,科赫法则是有可能要去被修正的。因为到今天为止,只有不到 3%的菌可以被纯培养。也就是说,一方面可能是我们的确没有摸索到很好的培养条件,而还有一部分细菌是孤阴不生、孤阳不活的,它一定是通过几个菌的共生才能同时存在。

也就是说今天的科赫法则,从过去的培养证据,可能更多地要走向分子和基因证据。

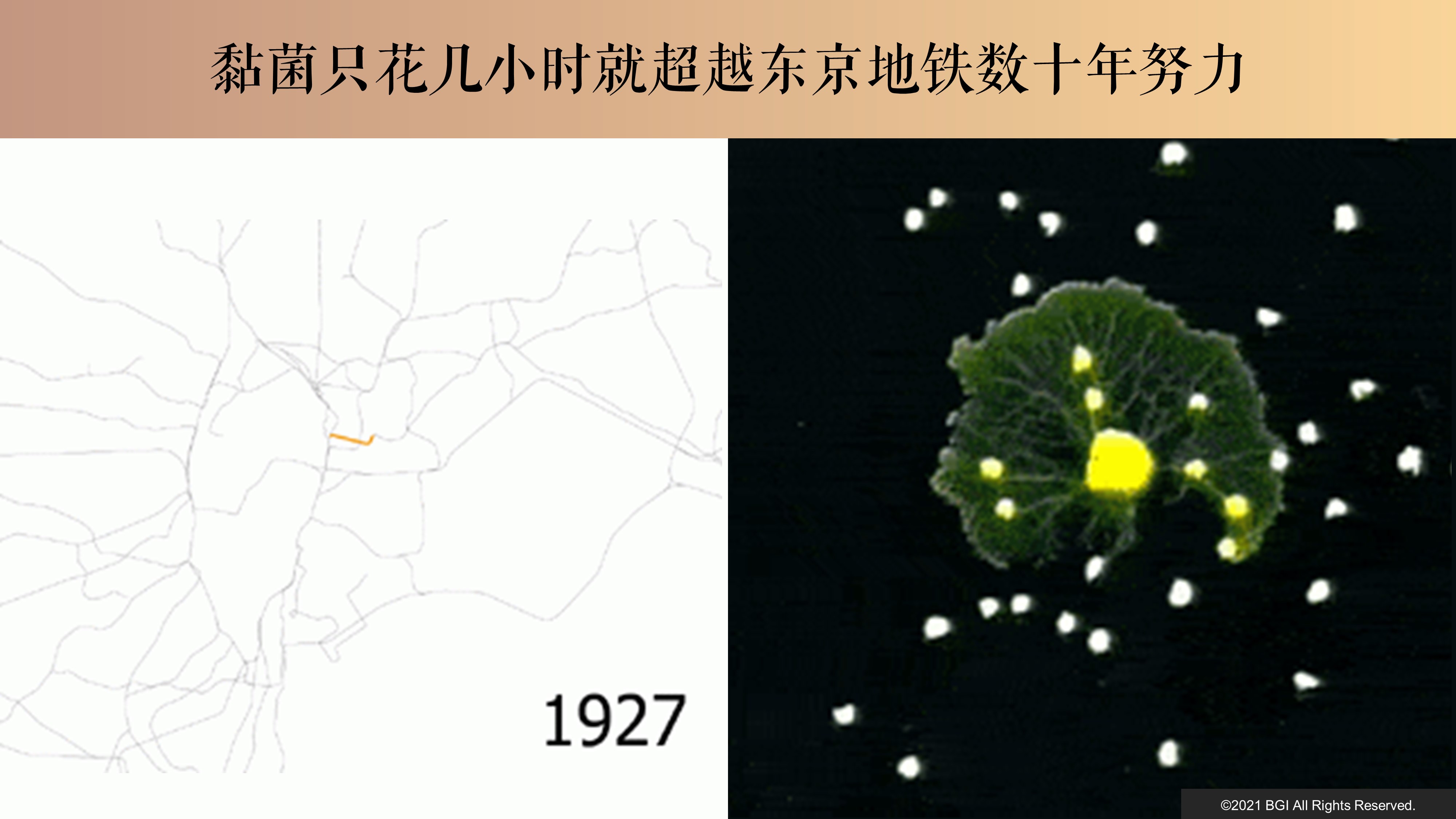

大家看一下这个图,第一次看到时令我感到很神奇。

这是东京的地铁,这是把东京的地铁站放上吃的东西,让黏菌构建一条最优质的地铁网络。黏菌仅凭着自己主动的技能,就在几个小时之内,连通了东京地铁数十年所规划出来的线路。

这是生物智能。虽然我不知道黏菌有没有学过拓扑结构,但是黏菌对食物的追逐,让我们看见了我们人类要“道法自然”的东西还是蛮多的。

这就意味着相比于神经元的互作、微生物的互作,不管是信息传递,互动空间上看它的拓扑 结构,今天在我们的即使脑科学界、做外层空间的去研究行星的拓扑结构来看,都还没有结果。

我们对菌群的这种“共生智能”的理解,才刚刚开始。我们对菌群的组合,可以为这个世界带来什么?这才刚刚起步。

神经元的互作和菌群的互作,860 亿个神经元、上百亿的细菌,谁更牛?从仿生学的角度来看,在量子计算、DNA 计算之后,会不会产生一种依托于不同生态位的细菌所进行的菌群计算?这是一个蛮有意思的菌群计算学。

我欲与“菌”相知,长命无绝衰。

没有微生物,我们就不能怎么样?没有微生物,就没有茅台;没有微生物,就没有酸奶;没有微生物,就没有酱油,没有抗生素,没有醋;甚至我们人类变成多细胞的合胞素,也是病毒说了算的。

如果没有微生物,也就没有人类。所以微生物对我们来讲太重要了,它真的是我们的地球之王。

我们死了以后,微生物就开始工作了,没有微生物降解我们,难道我们要变成腊肉抬走吗?

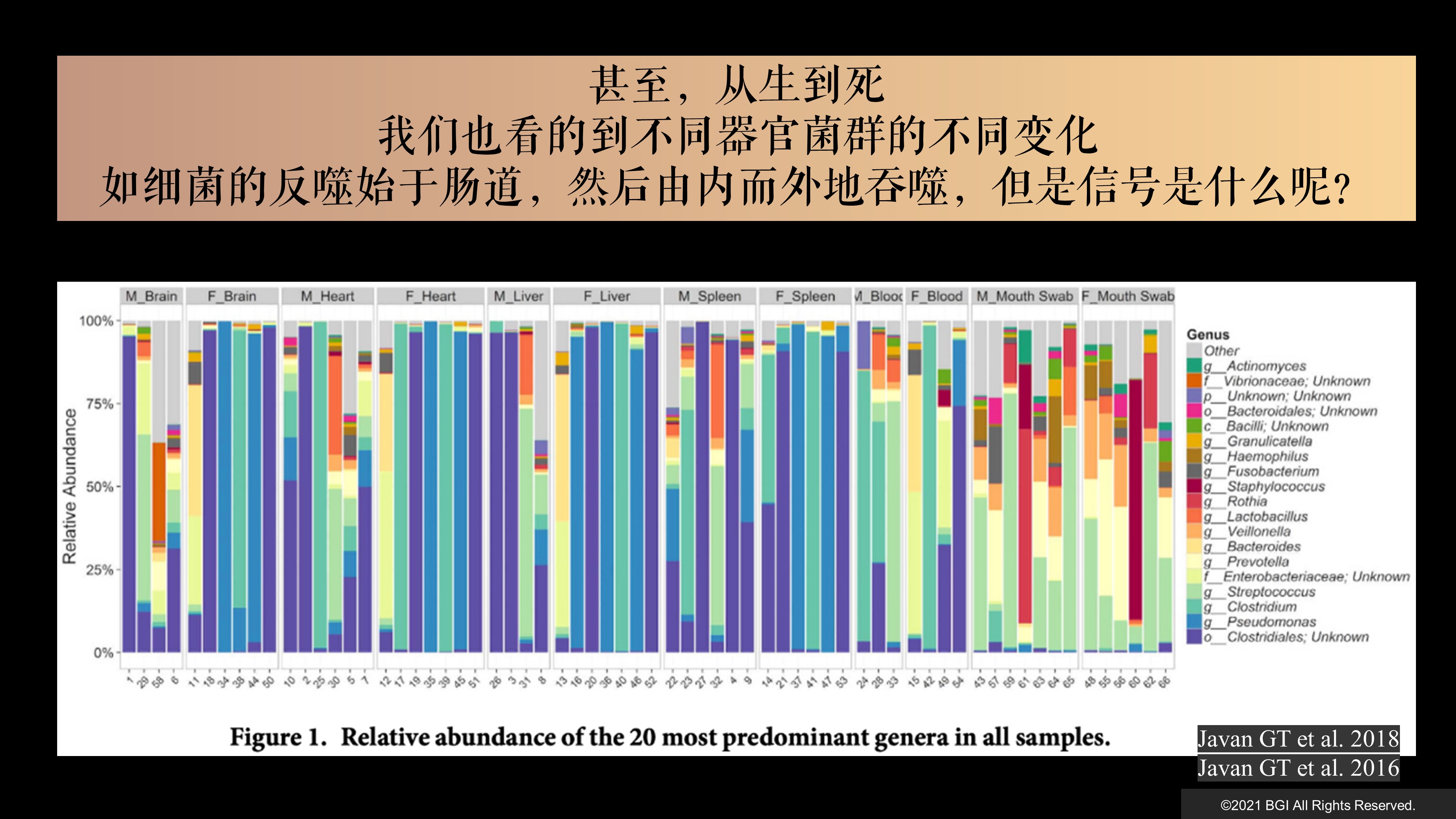

但是,不同的器官,在不同的点,呈现出不同的微生物分布。我看到这张图的时候,我第一个反应是,谁告诉我肠道的微生物我死了呢?

死亡只是一种程序,我的程序死了,它的共生伴侣死了,它就要执行它的程序,来帮助我“尘归尘、土归土”。它怎么就这么聪明呢?想着想着,我就觉得其实当微生物也挺不容易的。

我即我菌,身土不二。

我们作为一个人,有原子的物性、基因的有机性、菌群的互利性,也有有爱的人性。在座的各位再过三五十年、五六十年、八九十年,最终都会“尘归尘、土归土”,以热力学第二定律的方式,回归这个世界,和微生物共处。

希望回去的那一天,你们经历了物性的神奇,你们感受了菌群的帮助,你们也体会到了人性的可爱。

我是做生命基因的,我知道生命就是一组代码,我坚信人类的代码当中是有爱的,我们一起研究菌群、研究微生物的意义,就是想让这一份爱可以永续传递。

谢谢各位!