青霉素的出现开创了抗生素的黄金时代,然而随之而来的却是抗菌素耐药性(AMR)问题。如今AMR已经成为人类社会的最大威胁之一。如何破局?有哪些新疗法与新手段?

今天,我们共同关注AMR。希望本文能够为相关的产业人士和诸位读者带来一些启发和帮助。

青霉素的发现是一个充满偶然性、严谨性和希望的故事。1928年,在度假结束后,亚历山大·弗莱明重新回到了伦敦圣玛丽医院的实验室,并发现了一些有趣的事情:他放在工作台上的一块养着金黄色葡萄球菌的琼脂平板上长出了一些霉菌,有意思的是,这些霉菌的附近并没有出现细菌。弗莱明培养了这种霉菌,观察到其具有显著的抗菌特性,后来进一步确定这种霉菌是青霉属,并于1929年发表了这一发现1。

不过,直到20世纪40年代初,牛津大学的化学家Ernst Boris Chain和Howard Florey才成功纯化了青霉素,这也是这一为人熟知的神奇药物真正“诞生”的时刻。青霉素的出现开创了抗生素的黄金时代,并改变了我们治疗疾病的方式。在青霉素被发现之前,人们的预期寿命很短,一处小小的感染性抓伤就可能导致死亡。而青霉素的出现拯救了许多生命,不论是在战场上,还是在我们的日常生活中。

即便如此,因发现青霉素而获得诺贝尔奖的亚历山大·弗莱明在1945年诺贝尔奖演讲中警告道,滥用青霉素可能会导致抗生素耐药性。事实上,在弗莱明发表演讲的两年内,就出现了首个关于耐药性的报道。如今,抗菌素耐药性(AMR)已经成为人类生活面临的最大威胁之一。AMR每年导致全球近70万人死亡,预计到2050年将造成每年1000万人死亡。

细菌通过某种形式的化学战来抵御外来攻击。它们采用了多种策略,包括加强“装甲”防止抗生素侵入细胞膜,创造新酶使药物失活,以及“开发”专门的泵来去除抗生素。皇后学院的病毒学家John Dennehy说:“细菌有很多种逃脱的方式,因此对抗任何一类抗生素耐药机制都很困难。”

但AMR并不是一种现代才有的现象,而是长期进化过程的一部分,细菌会不断适应其生存环境。事实上,麦克马斯特大学的一组科学家在3万年前的永久冻土样本中发现了一个抗生素抗性基因2。尽管AMR并不是人们创造的,但人类在医学和农业领域中滥用抗生素的行为,造成了巨大的耐药性选择性压力,并“富集”了这些自然耐药机制。

科学家警告说,我们需要一种新的方法来遏制上升的AMR流行率,但目前没有灵丹妙药。解决方案必须综合考虑多种因素,包括采取新的疗法、加强监测和抗菌素药物管理。

世界卫生组织(WHO)在最新的年度《抗细菌研发管道报告》中写道,监管机构在过去几年中仅批准了几种抗生素,其中82%的化合物与现有抗生素属于同一家族,而这些现有的抗生素已被证实存在相应的耐药性菌。与Dennehy一起工作的博士后研究员Fabrizio Spagnolo说:“我们努力寻找新药,最终大家却被引向同一个地方。”

人们迫切需要新型抗生素,但高昂的开发成本和高失败率给制药公司带来了巨大的风险。

2012年,眼科医生Ali Khodadoust做了一场冠状动脉搭桥手术,但术后他的病情迅速恶化。耶鲁纽黑文医院的外科医生回到手术室后,发现Khodadoust的主动脉上覆盖着一层绿色薄膜。他们后来确定这是超级细菌铜绿假单胞菌的生物膜。

医生开始对Khodadoust采取积极的抗生素疗法,但毫无效果。在Khodadoust与感染作斗争多年但却依然希望渺茫后,耶鲁大学科学家Benjamin Chan提出了一种试验性治疗方法:噬菌体疗法4。

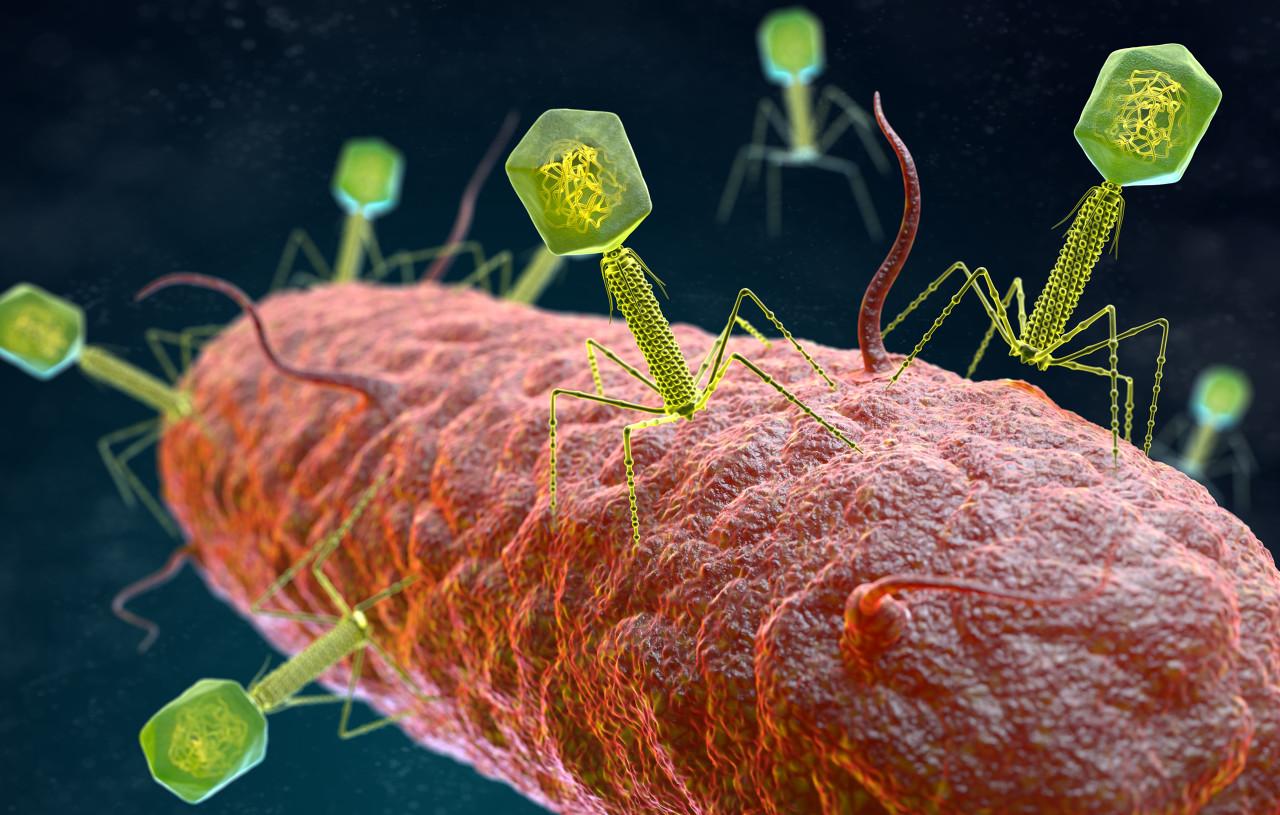

噬菌体是感染细菌的病毒,自20世纪初期被发现后,世界各地出现了许多对其抗菌潜力感兴趣的人5。虽然青霉素的发现让西方世界大部分地区对噬菌体研究的努力有所减少,但苏联的研究仍在继续。几十年后,噬菌体疗法开始在西方复兴。

噬菌体对细菌的感染有两种模式:杀死或共存。噬菌体的吸引力主要在于它们诱导特异性病原体细胞死亡的能力。噬菌体有多种,但就像锁和钥匙一样,特定的噬菌体只与表达特定受体的细菌结合。这意味着噬菌体仅攻击与其受体匹配的细菌,这与传统的广谱抗生素不同。

一旦噬菌体与细菌细胞上的受体结合并注入其DNA,它们就会持续在细菌细胞内复制。Dennehy说:“噬菌体会在复制过程结束时裂解细胞。此时,细胞受到压力,于是会像气球一样爆裂,这是一个令人惊叹的奇观。”

随着时间的推移,抗生素浓度会逐渐降低,但噬菌体的浓度却会呈指数增长,并不断增强它们的作用。

不过噬菌体的特异性是一把双刃剑。更有针对性的攻击意味着更少的副作用,但找到对抗特定病原体的关键噬菌体却也很困难。

噬菌体生活在所有细菌生活的地方:土壤、湖泊、污水、海洋和堆肥。为了治愈Khodadoust,Chan在康涅狄格州周围开始了“噬菌体狩猎”,他收集样本并针对铜绿假单胞菌进行测试。最终,在纽黑文附近的一个池塘里,Chan找到了他追寻已久的噬菌体。这种噬菌体被命名为OMKO1,其抗菌原理是能够阻断铜绿假单胞菌用于去除抗生素的泵发挥作用6。

Khodadoust在与感染斗争了四年后,再次回到手术室接受这种试验性治疗。外科医生将装满OMKO1噬菌体和抗生素的注射器直接注射到感染部位。自此,Khodadoust开启了他的康复之旅。

虽然Chan是偶然发现了OMKO1噬菌体,但我们对有效噬菌体的寻找是无止尽的。鉴于噬菌体疗法被认为是最后的治疗手段,因此时间至关重要。

更复杂的是,噬菌体成功感染需要的不仅仅是受体匹配,它还需要与细菌宿主的复制机制兼容,并且宿主内还有专门的酶可以攻击噬菌体。Dennehy说:“一旦噬菌体进入细菌体内,就会出现各种各样的问题。”

Dennehy和Spagnolo现在不再四处寻找完美匹配病原体细菌的噬菌体,而是研究原噬菌体的治疗潜力,原噬菌体是另一类能与细菌和平共处的噬菌体。

原噬菌体可以共享有益基因,促进细菌健康,甚至能保护它们免受其他噬菌体的攻击。Dennehy和Spagnolo感兴趣的是他们能否以某种方式诱使这些原噬菌体进入裂解周期,并在此过程中杀死它们的宿主。研究人员将这一过程称为“诱捕并就地杀死”的方法。

Dennehy的团队最近获得了NIH噬菌体研究资助,以进一步探索利用原噬菌体杀死铜绿假单胞菌等喜欢生活在难以治疗的生物膜中细菌的潜力。

Spagnolo说:“我们确实处于这个故事的开端,如果把它与抗生素的故事相比,我们甚至还没有达到弗莱明的水平。”

仅仅依靠新的治疗方法并不能阻止AMR感染率的上升。COVID-19大流行给我们的一点启示是,我们需要全球监测系统来跟踪新出现的感染。

2015年,世界卫生组织启动了全球抗菌素耐药性和使用监测系统(GLASS),鼓励世界各国追踪AMR和抗菌素的使用情况,希望这些信息有助于指导资源利用与政策制定。

苏黎世联邦理工学院空间流行病学家Thomas van Boeckel说:“你无法管理无法测量的东西,为了制定更严格的抗生素使用监管目标,也就是要衡量AMR增加的速度,你需要有某种监测系统。”

在过去的十年中,Thomas van Boeckel一直致力于研究流行病学数据收集自动化以及抗菌素使用和耐药基因地理分布相关的问题。然而,他的团队的研究重点不是人类,而是猪、鸡、牛和鱼。

全球销售的抗菌素中,有70%以上用于动物生产,作为促进牲畜生长和预防因卫生条件差而感染的手段7。随着全球肉类需求持续增长,抗菌素的滥用情况也随之加剧。特别值得关注的是,越来越多的证据表明牲畜过度使用抗菌素与AMR感染存在关联,而这种现象不仅出现在牲畜中,在人类中也是如此8, 9。

尽管牲畜相关的抗菌素使用水平很高,但尚无和GLASS一样的工具可用于追踪牲畜的AMR。由于无法确定抗菌素使用的热点或出现耐药性的地区,想要控制这种情况就变得很困难。为了给这样的一个系统奠定基础,van Boeckel分析了世界各地动物的AMR流行率研究,并使用地理空间模型创建了AMR全球地图10。这些发现为追踪动物的AMR水平和定位需要针对性干预的潜在区域提供了一个起点。

过去18个月的COVID-19大流行反映出人们对公共卫生危机准备不足、获得医疗资源存在的严重不平等等问题,同时也表明了加强科学传播和教育的必要性。尽管COVID-19与迫在眉睫的AMR大流行之间有许多相似之处,但公众的认识却存在差异。社会面对当前的流行病,就像被一下放入沸水中的青蛙一样,会采取快速逃生反应。然而,社会对AMR缺乏这样的快速逃生反应,因为我们就像被放入温水中的青蛙一样,尽管水温逐渐变高,但却未能察觉。

曼彻斯特大学流行病学家Roger Harrison说:“人们的反应很缓慢,我认为这很大程度上是因为我们看不到它。”

Harrison的主要工作是通过循证实践、教育和组织公众活动来揭示AMR相关问题。例如,Harrison和同事最近推出了一个开源迷你课程,以促进人们对AMR及其对社会影响的总体了解。该课程包括纠正一些有关AMR的常见错误认知,例如何时适合/不适合使用抗生素,并解释简单的卫生习惯如何挽救生命。

Harrison说:“我们不需要拥有丰富的微生物学或药理学知识,我们只需要了解最基本的知识。”

Harrison前往曼彻斯特一所小学讨论AMR的旅程,激励了他进一步开展公共卫生教育。他对孩子们具备的丰富知识感到惊讶,并因他们提出的挑战性问题而受到鼓舞。

因此,Harrison决定申请并最终获得了一笔资金。这笔资金将用于试点开办一个培训大学生向公众传播科学的讲习班。Harrison根据众包原则制定了该计划,就像细菌战争中单个噬菌体呈指数级复制一样,一个学生可以对五个人进行有关AMR的教育,而每个人又可以对另外五个人进行教育,以此类推。

Harrison在推特上与乌干达和坦桑尼亚的医科学生进行了对话,这些学生有兴趣开展针对其社区的教育活动,从而为公众提供了更多学习的机会。由此产生的举措包括利用当地广播宣传、开展研讨会和设立学校俱乐部等。

降低AMR风险需要社会各部门的组织和个人协调努力。在研究和政策上加倍努力很重要,但考虑基础设施对AMR危机的影响也很重要,Harrison说:“在追求科学和科教的过程中,很多基础知识已经被我们丢失。”最能挽救生命的措施往往是基本的预防措施,包括充分清洗手部和食物。然而,只有当清洁水等资源充分可用时,人们的卫生行为才会发生改变。

认识到动物、人类和环境健康之间的相互联系,是世界疾病预防领域领导人所倡导的“同一健康(One Health)”公共卫生方法的基础。为了避免未来的AMR大流行,需要加大对AMR研究和监测系统的投入,积极践行循证政策,并加强对农民、医生和公众的抗菌素使用教育。

Harrison说:“乌干达发生的事将会影响曼彻斯,而曼彻斯特发生的事情也将影响乌干达,我们所有人都已经因全球化被越来越紧密地联系在一起。”

参考文献:

(滑动查看全部)

1. Fleming A. On the Antibacterial action of cultures of a Penicillium, with special reference to their use in the isolation of B. influenzae. Br J Exp Pathol 60, 3-13 (1979).

2. D’Costa, V., King, C., Kalan, L. et al. Antibiotic resistance is ancient. Nature 477, 457-461 (2011).

3. Mahase E. UK launches subscription style model for antibiotics to encourage new development. BMJ 369, m2468 (2020).

4. Chan, B., Turner, P.E., Kim, S., et al. Phage treatment of an aortic graft infected with Pseudomonas aeruginosa. Evol Med Public Health 1, 60-66 (2018).

5. Stone, R. Stalin’s forgotten cure. Science 298, 728-731 (2002).

6. Chan, B., Sistrom, M, Wertz, J.E., et al. Phage selection restores antibiotic sensitivity in MDR Pseudomonas aeruginosa. Sci Rep 6, 26717 (2016).

7. Van Boeckel, T., Glennon, E.E., Chen, D., et al. Reducing antimicrobial use in food animals. Science 357, 1350-1352 (2017).

8. Liu, Y., Wang, Y., Walsh, T.R., et al. Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China: a microbiological and molecular biological study. Lancet Infect Dis 16, 161-168.

9. Liu, C.M., Stegger, M., Aziz, M., et al. Escherichia coli ST131-H22 foodborne uropathogen. mBio 9, e00470-18 (2018).

10. Van Boeckel, T., Pires, J., Silvester, R., et al. Global trends in antimicrobial resistance in animals in low- and middle-income countries. Science 365, eaaw1944 (2019).